「WEBサイトを作りたいけど、いくらかかるの?」

「制作会社とフリーランス、どっちに頼めばいいの?」

WEBデザインを外注するとなると、まず気になるのが「費用の相場」ですよね。しかし、ひと口にWEBサイトといっても種類や機能はさまざまで、相場も数万円〜数百万円までとかなり幅があります。

さらに、ページ数やデザインの自由度、スマートフォン対応やCMS(更新や編集が簡単にできるシステム)導入の有無によっても金額は大きく変わります。初めて依頼する方にとっては、「どこまで頼んで、どこを自社でやるべきか」も悩みどころではないでしょうか。

そこで本記事では、WEBサイトの種類別・ページ別・工程別に、それぞれの費用相場の目安を徹底解説。加えて、費用が変動する主な要因や、制作会社とフリーランスの違い、費用を抑えるためのコツまでわかりやすく紹介していきます。

「どこに、どのくらいの予算をかけるべきか」を知り、無駄なく賢くWEB制作を外注してくださいね。

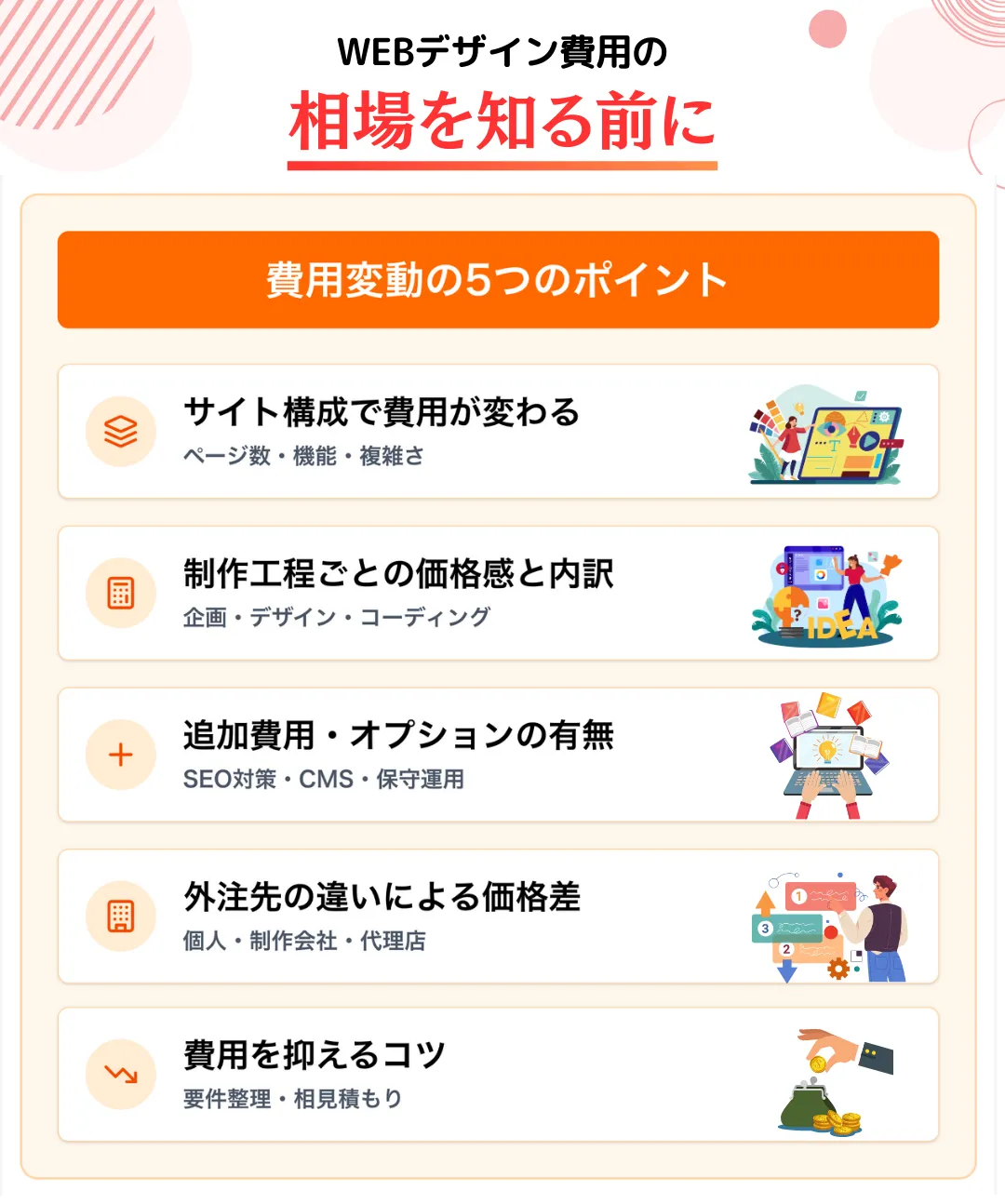

WEBデザイン費用の相場を知る前に

WEBデザインの費用は、一律ではありません。制作するサイトの種類や目的、仕様、オプションの有無によって金額は大きく変動します。

例えば、同じコーポレートサイトでも「トップページのみの簡易構成」か「10ページ以上でCMS(更新や編集が簡単にできるシステム)を導入した本格構成」かで、見積もりは数十万円単位も異なります。

また、依頼先によっても費用感は異なります。同じ内容でも、制作会社に依頼するのか、フリーランスに依頼するのかで数十万円の差が出ることもあります。

このように、WEB制作にかかる費用は一概に「いくら」と言い切ることができません。本記事では、以下のポイントを明確にしながら、WEBデザイン費用の相場をわかりやすく解説していきます。

- サイトの種類や構成による費用の違い

- 制作工程ごとの価格感と内訳

- よくある追加費用・オプション項目

- 外注先の選び方による価格差

- 費用を抑えるための現実的なコツ

「相場を知らないまま依頼して予算を大きくオーバーした」「安さだけで選んで後悔した」などのトラブルを避けるためにも、費用の目安と判断基準を事前に知っておくことが重要です。

本記事を読むことで、WEB制作にかかる費用の全体像を把握し、目的や予算に合った“無駄のない発注”ができるようになりますよ。

次章からは、具体的な相場や費用感を「サイト別」「ページ別」「工程別」といった切り口で整理していきます。費用で後悔しないための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

【サイト別】WEBデザインの費用・料金相場

WEBデザインの費用は、どのような種類のサイトを作るかによって大きく異なります。目的や機能の違いにより、必要な作業量や工程が変わるためです。

本章では、代表的な5種類のWEBサイトについて、それぞれの費用相場を解説します。

- コーポレートサイト(40万〜100万円前後)

- 採用サイト(50万〜120万円前後)

- メディアサイト(60万〜200万円前後)

- ECサイト(70万〜300万円前後)

- ランディングページ(6万〜20万円前後)

それぞれのサイトがどのような目的で作られ、どの程度の費用がかかるのかを把握することで、自社に合った予算感をつかめるようになりますよ。それでは、各サイトの特徴と費用相場について詳しく解説していきます。

サイト別1:コーポレートサイト(40万〜100万円前後)

コーポレートサイトの費用は、一般的に40万〜100万円前後が相場です。このタイプのWEBサイトは、企業の信頼性を伝える「会社の顔」として機能します。主に以下のような情報を掲載する構成が一般的です。

- 会社概要

- 事業内容

- 問い合わせフォーム

- 企業理念や沿革

- スタッフ・代表者紹介

また、制作費用は以下のような要素によって変動します。

- ページ数(5〜10ページ前後が多い)

- 掲載情報の整理レベル(企業理念や沿革、メンバー紹介など)

- デザインの独自性(オリジナルかテンプレートか)

- スマートフォン対応

- 更新しやすくするための「管理画面」の有無(WordPressなど)

また、英語対応やアクセシビリティに配慮した構成を希望する場合も、追加費用が必要です。特にブランディングを重視する企業では、見た目のクオリティが企業イメージに直結するため、コストを削りすぎると逆効果になる可能性があります。

そのため、予算と目的に応じて、必要な情報を取捨選択しつつも、信頼性のある設計とデザインを心がけることが重要です。

サイト別2:採用サイト(50万〜120万円前後)

採用サイトの制作費用は、50万〜120万円程度が一般的な目安です。採用サイトは、企業が人材採用に特化して構築するWEBサイトで、求職者向けに最適化された情報発信を行います。

企業文化や働く環境を伝える役割があるため、コーポレートサイト以上に「自社らしさ」や「共感性」が求められるのが特徴です。費用は主に以下のような要素によって変動します。

- ページ構成(社員インタビュー、1日の流れ、福利厚生など)

- 写真や動画撮影の有無

- 募集要項などを、かんたんに更新できる「管理画面(CMS)」をつけるかどうか

- スマートフォンでも見やすく、操作しやすい設計になっているか

求職者に選ばれる企業になるためには、自社の魅力を視覚的・構造的にわかりやすく伝える設計が重要です。例えば、社員紹介に動画を使ったり、応募導線を工夫したりといった対応も検討されます。

また、新卒採用・中途採用・インターン募集などターゲットに応じて複数の導線を設ける場合には、追加のページ設計が必要になり、費用が上がるケースがあります。

そのため、ビジュアル強化やストーリー性のある構成を重視するほど、制作にかかる時間と工数も増加し、全体のコストが上がる傾向にあります。

採用活動の成果を高めるためには、掲載情報だけでなく、見やすさ・使いやすさの工夫がされているかどうかにも目を向けることが大切です。

サイト別3:メディアサイト(60万〜200万円前後)

メディアサイトの費用相場は、60万〜200万円程度と幅があります。メディアサイトとは、ブログやオウンドメディアなど、記事を継続的に更新して情報を発信することを目的としたサイトです。

企業のブランディングや集客、採用活動の一環としても活用されるため、単なる情報掲載ではなく、継続運用を前提とした設計が求められます。制作費に影響する主な要素は次のとおりです。

- CMS(WordPressなど)の導入有無

- 記事投稿機能やタグ機能の実装範囲

- トップページやカテゴリページの設計工数

- 表示速度やSEO構造の最適化

特に、SEOを意識した設計や、運用性を高める構築を希望する場合、専門性の高いエンジニアやディレクターが必要になり、費用が上がりやすくなります。また、複数人での運用を想定する場合には、権限管理や投稿フローの設計など、追加のカスタマイズが必要になるケースもあります。

サイト別4:ECサイト(70万〜300万円前後)

ECサイトの制作には、70万〜300万円前後の予算を想定しておく必要があります。

ECサイトとは、商品を紹介するだけでなく、購入・決済・配送・在庫管理などをすべてオンラインで完結させるWEBサイトのことです。

機能が複雑なため、制作難易度が高く、相場も高額になりやすい傾向があります。

特に、初めてECサイトを立ち上げる企業にとっては、「売れる仕組み」を作る設計力や、運営のしやすさを考慮したシステム選定が重要となります。制作費に影響する主な要素は以下のとおりです。

- カート・決済・会員管理など機能の範囲

- 商品登録数(10件未満か100件以上か)

- ショップ機能を自社開発にするか、Shopify・BASEなどの既存サービスを活用するか

- 顧客情報管理やメール通知機能の有無

さらに、セキュリティ対策(SSL・個人情報管理)や、ユーザーが購入しやすい設計作りも非常に重要です。購入完了までの導線や表示スピード、スマートフォンでの見やすさまで意識した設計が求められるため、構築・テストの段階でも工数と予算がかかる点は理解しておくと安心です。

サイト別5:ランディングページ(6万〜20万円前後)

ランディングページ(LP)の制作費は、6万〜20万円程度が一般的です。LPとは、特定のサービスや商品の魅力を伝えるために、1ページで完結する構成のWEBページです。

ページ全体が「1つの目的(例:申し込み・購入・問い合わせ)」に向かって設計されており、ユーザーを行動につなげるための導線設計(コンバージョン設計)がとても重要です。

特に、商品やサービスの理解度を高め、申し込みや購入へと誘導するストーリー構成がカギとなります。費用は、以下のような要素によって変動します。

- ページの長さ(A4 1〜3枚程度が主流)

- デザインの自由度(テンプレートかオリジナルか)

- コピーライティングの有無(訴求力のある文章をプロが作成するかどうか)

- スマートフォン表示の最適化レベル(画像の調整やフォントサイズの調整など)

また、広告運用とあわせてLPを制作するケースも多く、ABテスト(複数パターンの比較検証)用のLPを別途作成する場合は、追加費用が発生します。

シンプルな構成で済むLPでも、「成果を出すページ」に仕上げるためには、マーケティング視点や設計力が必要不可欠です。

そのため、単なるページ制作ではなく、売上や成果に直結する仕組み作りとして、しっかり予算を確保することが重要です。

【お知らせ】

まずは無料でWEBデザインを学びませんか?

デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。

✔️ WEBデザイン20レッスン

✔️ WEBデザイナータイプ診断

✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画

✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ

✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座

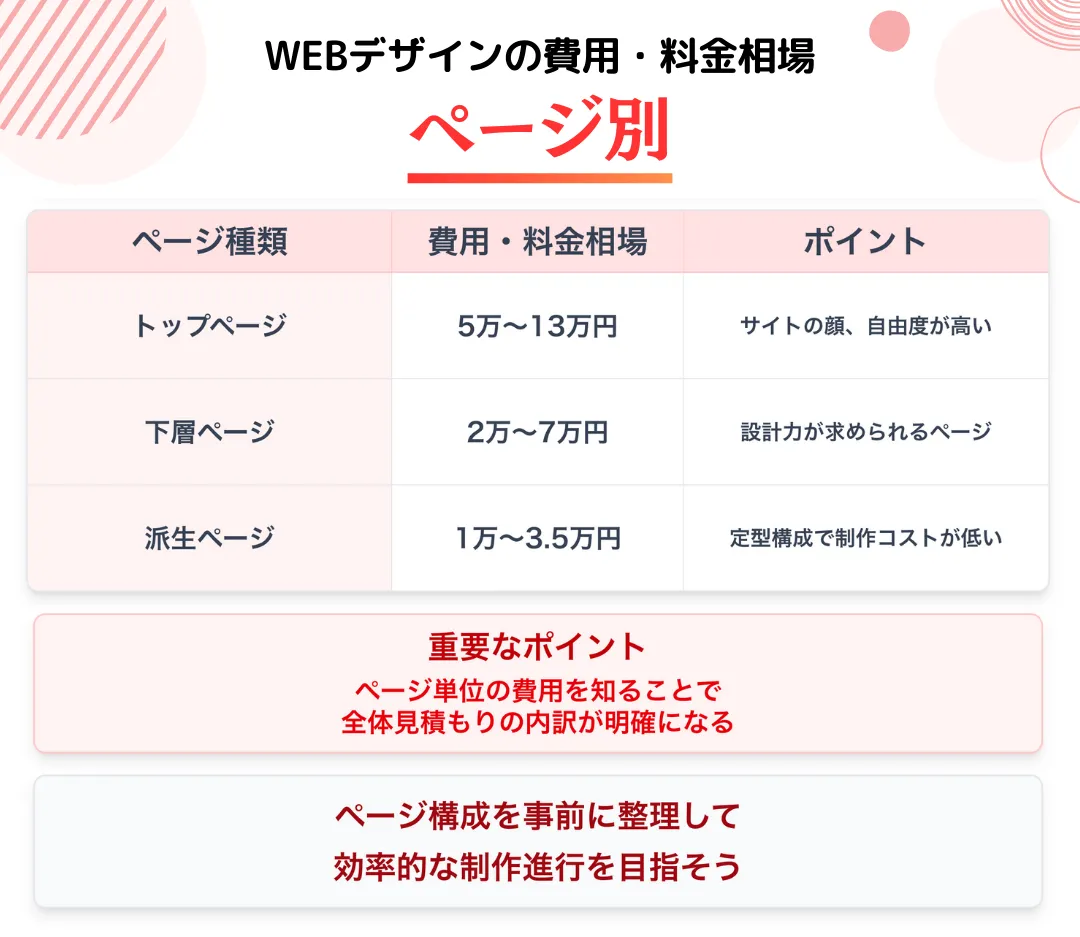

【ページ別】WEBデザインの費用・料金相場

WEB制作では、ページ単位での見積もりが行われるケースも多くあります。

特に予算が限られている場合や、必要なページがある程度決まっている場合には、ページごとの料金相場を把握しておくことが非常に重要です。

本章では、代表的なページ別の費用相場を紹介します。

- トップページ(5万〜13万円前後)

- 下層ページ(2万〜7万円前後)

- 派生ページ(1万〜3.5万円前後)

各ページの費用相場を知ることで、全体の見積もりがどのように構成されているのか、その内訳までイメージできるようになります。

「一括で見積もりを受けたけれど、どの部分にコストがかかっているのかわからない」と不安に感じている方にも、役立つ情報ですよ。

ページ別1:トップページ(5万〜13万円前後)

トップページは、WEBサイト全体の顔ともいえるもっとも重要なページです。費用相場は、5万〜13万円前後とやや高めの価格帯が一般的です。主な費用内訳には、以下の要素が含まれます。

- サイト全体のトンマナ設計(色・フォント・レイアウト)

- ファーストビューのデザイン・コピー設計

- グローバルナビゲーション(サイト上部にある主要なリンクの一覧)や主要導線の設計

- スマートフォン表示への最適化対応

トップページは他のページのデザインの基準になるため、構成やデザインの自由度が高く、作業量も多くなりがちです。デザイナーやディレクターとのすり合わせに時間がかかるケースもあり、制作にかける工数が大きくなる傾向にあります。

また、ブランディング要素やファーストインプレッションを左右するため、ビジュアル制作や動きのある演出などが加わると10万円を超えることもあります。特にコーポレートサイトや採用サイトの場合、企業の印象を大きく左右するため、より丁寧な作り込みが求められます。

ページ別2:下層ページ(2万〜7万円前後)

下層ページとは、会社概要やサービス紹介、お問い合わせページなど、トップページから遷移する情報ページのことを指します。

費用相場は、1ページあたり2万〜7万円前後です。制作コストに影響する項目は以下のとおりです。

- テキスト量や画像の使用数

- デザインの個別性(テンプレート流用かオリジナルか)

- レイアウトのパターン数

- ページ単体での訴求力が求められるかどうか

特に、商品説明やサービス紹介のようなページでは、構成案や掲載内容を一から設計するケースも多く、制作工数がかさみやすくなります。

複数ページにわたる説明が必要な場合や、図解・イラストを挿入するような構成では、費用が高くなる傾向にあります。

また、SEO目的で作成する場合は、検索意図を踏まえた構成や、見出し・内部リンクの設計、構造化マークアップなどの対応が必要となり、専門的な知識を要する分、追加費用が発生することもあります。見た目以上に「設計力」が求められるページといえるでしょう。

ページ別3:派生ページ(1万〜3.5万円前後)

派生ページとは、FAQや採用情報、店舗一覧など、テンプレート化しやすい簡易な情報ページを指します。

費用相場は、1ページあたり1万〜3.5万円前後です。派生ページは、下層ページに比べて構成が単純で、内容の作り込みも最小限で済むことが多いため、制作コストを抑えやすいのが特徴です。主な特徴は以下のとおりです。

- レイアウトが流用可能で制作時間が短い

- テキスト中心で画像使用が少ない

- 更新頻度が高いため、専門的な知識がなくても自社で内容を更新できる「CMS(コンテンツ管理システム)」を導入することもある

例えば、FAQページは「質問と回答を並べるだけ」というシンプルな構成が多いため、テンプレートデザインを使えば制作コストを抑えやすいです。

また、複数の支店や事業所を持つ企業では、店舗一覧ページが必要になるケースがありますが、こちらも「店舗名+住所+地図」のような定型的な内容が中心となるため、効率的に制作できます。

さらに、こうした派生ページは更新頻度が高くなることが多いため、WordPressなどのCMS(自社で編集できる管理画面)に対応させておくと便利です。

運用性を重視したい企業にとっては、こうした構成のページは「初期コストを抑えつつ、更新もしやすい」といった点で、コストパフォーマンスの高い選択肢となります。

複数の派生ページをまとめて依頼する場合、ボリュームディスカウントで1ページあたりの単価が下がることも珍しくありません。

そのため、数ページ分を一括で発注する際は、見積もりの際にまとめ価格を相談してみるのが有効です。

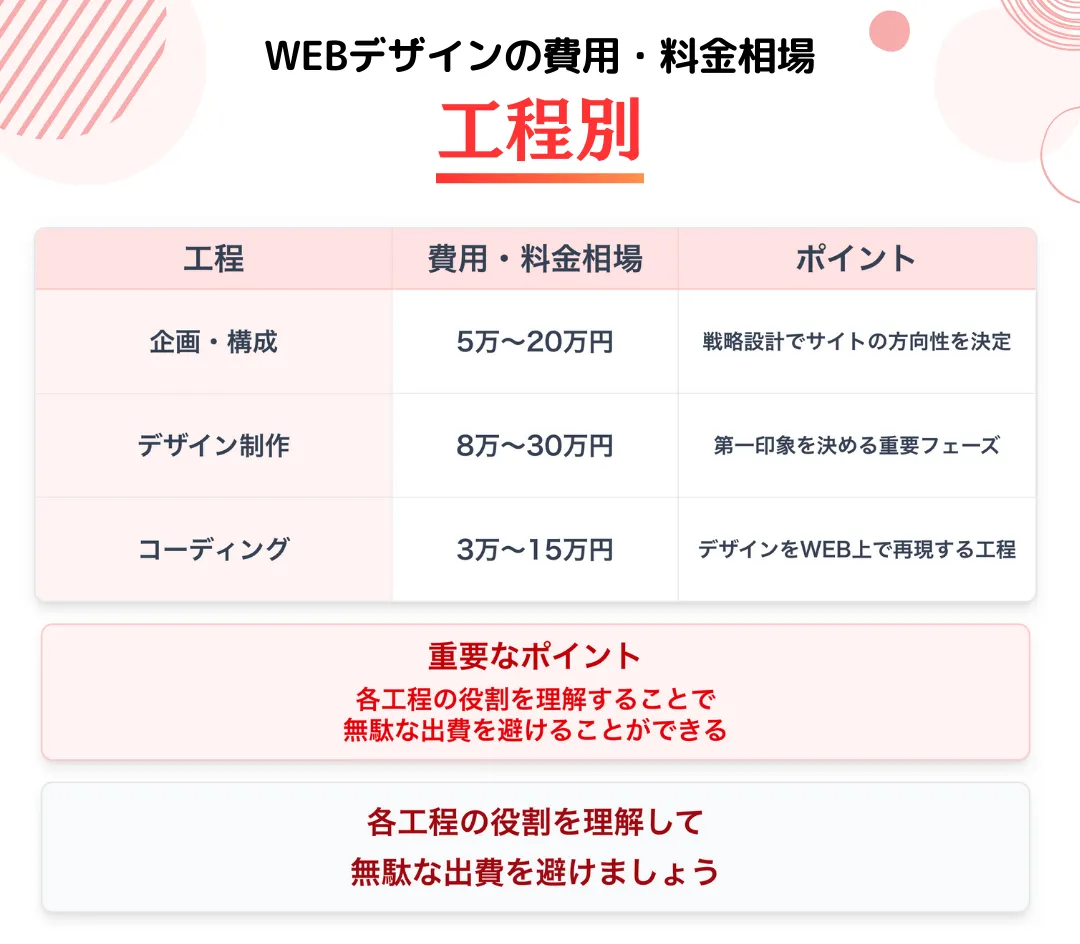

【工程別】WEBデザインの費用・料金相場

WEBデザインにかかる費用は、ページ数やサイトの種類だけでなく、制作工程ごとにも明確に分かれています。

制作工程の内容と難易度によって費用が大きく異なるため、各工程の役割と相場を把握することで、見積もり内容の理解が深まり、適正価格かどうかを判断しやすくなります。

本章では、WEBサイト制作に必要な主な工程と、それぞれの相場について紹介します。

- 企画・構成(5万〜20万円前後)

- デザイン制作(8万〜30万円前後)

- コーディング(3万〜15万円前後)

工程ごとの費用相場を知ることで、どの作業にどれだけのコストがかかっているのかを具体的に理解できます。

その結果として、無駄な出費を避けながら、適切な予算配分をおこなうための判断がしやすくなりますよ。

工程別1:企画・構成(5万〜20万円前後)

企画・構成は、WEBサイト全体の設計図を描く工程であり、成功するサイトづくりの土台となる部分です。費用相場は5万〜20万円前後ですが、サイトの規模や戦略設計の深さにより変動します。

主な作業内容には以下が含まれます。

- ターゲット・ペルソナの定義

- 競合サイト調査と分析

- サイトマップや構成案の作成

- コンテンツ設計と導線計画

企画・構成の段階で方向性が定まっていないと、その後のデザインや開発フェーズで手戻りが発生しやすくなります。そのため、初期での検討不足が結果的に全体の制作コストを押し上げてしまうリスクにもつながります。

設計段階の質は、成果の出るWEBサイトにするための戦略的な設計をおこなう段階であり、費用を抑えすぎると成果に直結しないリスクがあるため、一定の投資が必要です。また、マーケティング要素を含めた戦略設計をおこなう場合には、専門性の高い提案が求められ、費用は高くなる傾向にあります。

工程別2:デザイン制作(8万〜30万円前後)

デザイン制作は、実際に見えるビジュアルやレイアウトを作成する工程です。費用相場は8万〜30万円前後で、ビジュアルのクオリティやページ数、カスタマイズの有無などによって金額が変わります。

この工程では、ユーザーの第一印象を左右する要素が数多く含まれるため、企業やサービスの印象を大きく左右する重要なフェーズともいえます。

特に、競合と差別化を図りたい場合や、ブランドイメージを明確に打ち出したい場合には、丁寧なデザイン設計が求められます。主な作業内容は以下のとおりです。

- ワイヤーフレームやデザインカンプの作成

- UI・UX設計(使いやすさ・見やすさの最適化)

- レスポンシブデザイン対応(スマートフォン最適化)

- 画像やバナーなどの制作

テンプレートを活用したデザインであれば比較的安価に抑えられますが、オリジナルの世界観やブランディングを重視する場合は高額になりやすい傾向があります。

また、FigmaやXDなどのツールを使ってプロトタイプ(完成イメージ)まで作成する場合には、別途費用がかかる場合もあります。

工程別3:コーディング(3万〜15万円前後)

コーディングは、デザインを実際にWEB上で表示させるための「組み立て作業」にあたる工程です。費用相場は1ページあたり3万〜15万円前後で、ページ数や動きの複雑さ、対応デバイスの数などによって変動します。

主な作業内容は以下のとおりです。

- HTML/CSSの記述によるページ構築

- JavaScriptによる動きの追加

- レスポンシブ対応(パソコン・スマートフォンなど)

- SEO対策を意識した構造設計

WEBサイトを“動かす”ためには、デザインデータを正確に再現し、どの端末でもきちんと表示されるようコーディングする必要があります。

一見すると単純な作業に見えるかもしれませんが、細かな調整や仕様の確認が多く、地道な技術力が求められる作業です。

コーディングの難易度は、アニメーションの有無、フォーム機能の実装、CMS(WordPressなど)との連携によって大きく変わるため、事前にどの範囲まで依頼するかを明確にしておくことが大切です。

また、ページ単位での依頼か一括かによっても単価が変わるため、全体ボリュームと構造を整理したうえで見積もりを依頼すると、費用をコントロールしやすくなります。

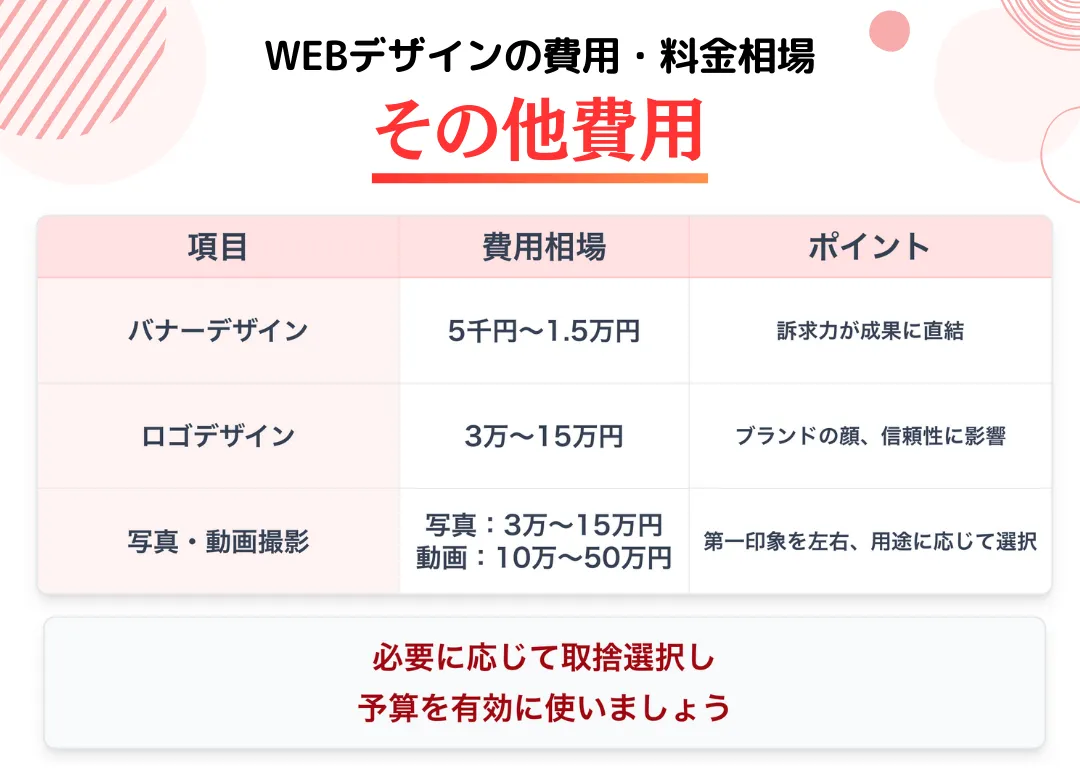

WEBデザインに関わるその他の費用・料金相場

WEBサイトの完成度を高めるためには、ページの構成やデザインだけでなく、装飾や視覚要素にも配慮した追加作業が必要になる場合があります。

これらは「オプション費用」や「付帯費用」として扱われることが多く、見積もりには含まれていないケースもあるため、依頼時には必ず確認することが重要です。本章では、WEBデザインに関係するその他の費用について解説します。具体的には以下の3点です。

- バナーデザイン

- ロゴデザイン

- 写真・動画撮影

これらの項目は、デザイン全体の完成度やブランドイメージを左右する重要なパーツです。予算や目的に応じて優先度を判断し、必要なものだけを選ぶことが満足度の高いサイト制作につながりますよ。

バナーデザイン

バナーとは、WEBサイト上に表示される画像形式の訴求エリアのことで、主にキャンペーンや広告、誘導コンテンツなどに使われます。

費用の相場は1点あたり5千円〜1.5万前後が一般的です。バナーは訪問者の目に留まりやすい部分であるため、デザインの良し悪しがクリック率や遷移率に直結します。

そのため、たった1枚でもコンバージョン(問い合わせや購入など、成果につながるユーザーのアクション)に大きく影響を与える可能性がある重要な要素です。バナーデザインの費用に影響する主な要素は以下のとおりです。

- サイズの種類(パソコン・スマートフォン用で2種類必要なケースもあり)

- 文字数や構成の複雑さ

- 納品形式(jpg/png/aiなど)

- 修正回数の上限

デザイン性の高いバナーを複数点まとめて依頼する場合、1点あたりの単価が割安になることもあります。

また、テンプレートを用いるか完全オリジナルにするかでも価格は変動します。予算を抑えたい場合は、事前にイメージを共有しておくとスムーズです。

ロゴデザイン

ロゴは、企業やブランドの「顔」となる重要な要素であり、信頼性や印象に大きく影響します。

ロゴデザインの費用相場は3万円〜15万円前後が一般的で、制作内容や納品物の数により大きく差があります。

ロゴは一度作ると長期間にわたって使い続けるケースが多く、作り直しが難しいため、最初の段階で納得できるデザインを依頼することが重要です。

企業イメージや事業内容との整合性を持たせるために、十分な打ち合わせやコンセプト設計をおこなうケースもあります。依頼時に確認すべきポイントは以下のとおりです。

- 提案数(1案のみか、複数案から選択できるか)

- 修正対応の回数

- カラーバリエーション(モノクロ・カラー)

- 納品形式(ai/eps/jpg/pngなど)

安価なプランではラフな提案1案+簡単な修正という形式が多いため、ブランディングを重視したい場合は、専門のロゴデザイナーによる複数提案プランを選ぶと安心です。

ロゴにおいては、見た目の美しさだけでなく、視認性や汎用性といった観点からも評価されるデザインが求められます。

また、将来的に印刷物などへ転用する予定がある場合は、アウトラインデータ(ai形式)の納品も忘れず依頼しましょう。

写真・動画撮影

WEBサイトに使用する画像や動画素材は、視覚的な印象やブランドイメージを左右する重要な要素です。

特に第一印象を決定づけるビジュアルは、ユーザーの離脱率や信頼度にも影響を与えるため、慎重な検討が必要です。撮影を外注する場合の費用相場は以下のとおりです。

| 項目 | 費用相場(目安) | 備考 |

| 写真撮影 | 3万円〜15万円 | 撮影時間や枚数、出張の有無によって変動 |

| 動画撮影 | 10万円〜50万円 | 撮影+編集の有無、尺の長さで変動 |

| ストック素材の購入 | 数百円〜数千円/点 | 著作権対応済みの素材を使用 |

| 項目 | 費用相場(目安) | 備考 |

| 写真撮影 | 3万円〜15万円 | 撮影時間や枚数、出張の有無によって変動 |

| 動画撮影 | 10万円〜50万円 | 撮影+編集の有無、尺の長さで変動 |

| ストック素材の購入 | 数百円〜数千円/点 | 著作権対応済みの素材を使用 |

プロによる撮影を依頼する場合、カメラマンの手配、機材、スタジオ代、ディレクション費などが別途かかることもあるため、事前に見積もりの内訳の確認が重要です。

また、写真・動画の利用用途(SNS・広告・印刷など)に応じた仕様で納品してくれるかどうかも確認しておくと安心です。

一方、コストを抑える方法としては、フリー素材の活用や、自社での撮影も有効です。

ただし、画質や構図の統一感といった点ではプロとの仕上がりに差が出やすいため、使用シーンに応じて選択することが大切です。ブランドイメージを損なわないためにも、「何に使うのか」を明確にしたうえで判断しましょう。

費用が変動する主な要因とは?

WEBデザインの見積もりを確認すると、同じようなサイトでも費用に大きな開きがあることに気付く方が多いのではないでしょうか。実は、WEBサイトの制作費は「内容」や「機能」によって細かく変動するため、相場だけでは判断できません。

本章では、WEBデザイン費用が変動する主な要因を解説します。確認すべきポイントは以下の5つです。

- スマートフォン・タブレット対応の有無と対応範囲

- WordPressなどの管理画面機能の有無

- 修正対応の回数と納期スケジュール

- アニメーションやオリジナルデザインの有無

- ディレクションや企画提案の対応範囲

同じように見える見積もりでも、内訳を丁寧に見ていくと大きな差があるケースは少なくありません。「何にお金がかかっているのか」を理解しておくことで、費用対効果を正しく判断できるようになりますよ。

要因1:スマ-トフォン・タブレット対応の有無と対応範囲

スマートフォンやタブレットへの対応は、WEBサイトの使いやすさに直結する要素であり、多くの業種で必須となっています。

この対応の有無や範囲によって、制作費用が2〜3割ほど変動することがあります。

特に多様なデバイス環境に対応する場合は、設計や調整に手間がかかるため、コストも増加しやすくなります。対応パターンには以下のようなものがあります。

- レスポンシブ対応(パソコン・スマートフォン・タブレットに自動で最適表示)

- モバイル専用ページを別途制作

- 一部ページのみ対応

もっとも一般的なのはレスポンシブ対応であり、多くの制作会社が標準仕様に含めています。

ただし、複雑な構成や特殊な動きが求められる場合には、スマートフォン向けのレイアウト調整や画像最適化などが別途料金として加算されることもあります。

近年では、スマートフォンで閲覧・操作を前提に設計する「モバイルファースト」も重視されており、UI・UXの最適化(ユーザーが使いやすく、見やすい設計にすること)が求められる場面が増えています。

ユーザーの閲覧環境が多様化している今、スマ-トフォン対応は費用がかかっても優先すべきポイントです。

要因2:WordPressなど管理画面機能の有無

WordPressなどのCMS(コンテンツマネジメントシステム)を導入すると、専門知識がなくても記事更新や画像の差し替えなどが可能になります。

そのため、WEB制作に不慣れな企業や、社内での情報発信をスピーディに行いたい担当者にとっては非常に便利な仕組みです。

ただし、CMSを組み込む場合には、初期設定や管理画面の設計作業が発生するため、制作費用は通常より5万円〜20万円程度上乗せされる傾向にあります。CMS導入にかかる費用の内訳は以下のとおりです。

| 作業内容 | 概要 |

| CMS本体の設置 | WordPressなどの初期設定 |

| テンプレートカスタマイズ | デザインの反映、機能追加 |

| 管理画面の設計 | 投稿・編集機能の項目整理 |

| セキュリティ設定 | パスワード、バックアップ対策など |

| 作業内容 | 概要 |

| CMS本体の設置 | WordPressなどの初期設定 |

| テンプレートカスタマイズ | デザインの反映、機能追加 |

| 管理画面の設計 | 投稿・編集機能の項目整理 |

| セキュリティ設定 | パスワード、バックアップ対策など |

CMSは運用後の利便性が高く、社内運用での業務効率化にもつながるため、長期的に見るとコストパフォーマンスは良好です。

今後、自社で頻繁に情報更新をおこなう予定がある場合は、CMSの導入によって外注回数を減らし、結果的に運用コストを大幅に削減できます。

一方で、更新頻度が少ない場合や、更新内容が限られている場合には、静的サイト(HTMLベース)で構築したほうが初期費用を抑えられる可能性もあります。

また、CMSを導入する場合は、セキュリティ対策やバージョン管理の体制もセットで検討しておくと、トラブルを未然に防ぐことができ安心ですよ。

要因3:修正対応の回数と納期スケジュール

WEB制作では、納品までに数回の修正作業が入ることが一般的です。

しかし、修正対応の回数が多かったり、短納期を求めたりする場合には、追加費用が発生する可能性があります。

特に、初稿確認後の「方向性の大幅な変更」や「デザイン決定後の仕様変更」は、作業工程が巻き戻るためコストインパクトが大きくなります。多くの制作会社では、以下のような修正ルールをあらかじめ設定しています。

- 無料修正は2〜3回まで

- それ以降は1回あたり数千円〜数万円

- デザイン決定後の構成変更は別途費用

また、短納期のプロジェクトでは、深夜や週末対応が必要になるケースもあり、その分コストが割高になります。

トラブルや予算超過を防ぐためにも、初回の依頼内容はできるだけ具体的に伝え、修正はまとめて依頼することが大切です。納期に余裕を持たせるだけでも、費用を抑えられる可能性は大きくなります。

要因4:アニメーションやオリジナルデザインの有無

アニメーションや独自のビジュアル演出を加えると、WEB制作費は5万〜30万円程度増える可能性があります。専門的な実装が必要となるため、制作の手間と技術コストが加算されるからです。

しかしその分、視覚的な訴求力が大きく向上し、訪問者の印象に強く残りやすくなります。

特にブランディングを重視するサイトでは、動きやオリジナル表現がユーザーの関心を引き、エンゲージメントの向上に寄与します。

また、直感的な情報伝達やブランドイメージの定着にも効果があるため、目的によっては費用をかける価値が十分にあります。費用が増える要因として、以下のような演出や素材が挙げられます。

- イラストや図解のオリジナル制作

- アニメーションバナーの設置

- スクロール連動の視覚効果(パララックスなど)

すべての動きを加える必要はなく、目的に応じた要素の取捨選択が重要です。情報をわかりやすく伝えることが主な目的であれば、装飾に予算をかけすぎる必要はありませんよ。

要因5:ディレクションや企画提案の対応範囲

ディレクションとは、WEB制作全体の進行管理やクオリティコントロールを担う役割のことで、外注時には必ず発生する工程です。

企画や構成案の提案が含まれる場合には、コンサルティング要素も加わるため、費用が5万円〜15万円程度追加されることが一般的です。

案件によっては、クライアントの事業戦略にまで踏み込んだ提案が求められることもあり、経験やスキルのある人材が担当するケースではさらに高額になることもあります。主な作業内容は以下のとおりです。

- 制作全体のスケジュール管理

- ヒアリングシートや構成案の作成

- 各種素材の整理・取りまとめ

- 複数のデザイナー・コーダーへの指示出し

特にWEBに不慣れな方の場合、このディレクション費用を削ると、品質や納期に影響する恐れがあります。実際に、適切なディレクションが入らなかったことで、制作が二転三転し、納品が遅延するトラブルも少なくありません。

制作を丸ごと任せたい場合は、提案型のディレクションプランを選ぶほうが、結果的に安心して任せられることが多いです。予算とのバランスを見ながらも、ディレクターの関与範囲については必ず事前に確認しておくとよいでしょう。

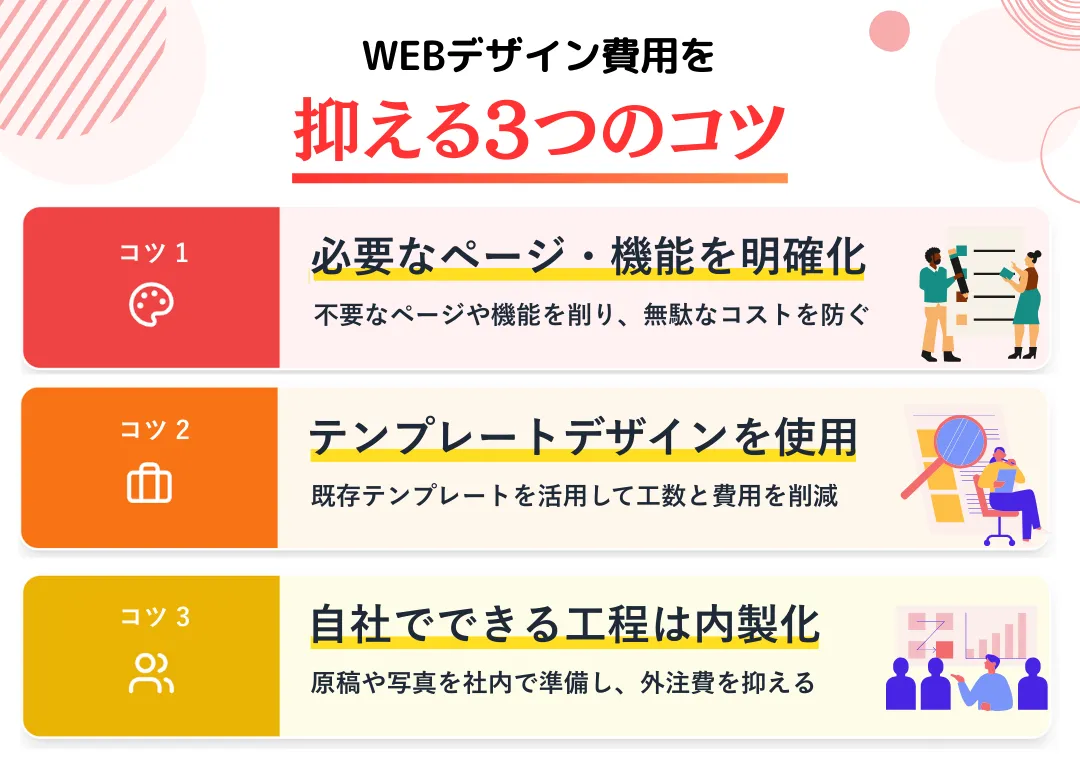

WEBデザイン費用を抑えるためのコツ

WEBデザインを依頼するとき、「できるだけ予算を抑えたい」と感じる方は多いですよね。

ただし、単純に「安くしてほしい」と伝えるだけでは、品質が落ちたり、あとから追加費用が発生したりするケースも少なくありません。本章では、WEBデザイン費用を抑えるために意識したいポイントを3つ紹介します。

- 必要なページ・機能を明確にする

- テンプレートデザインを上手に使う

- 自社でできる工程は内製化する

制作コストを下げるには、削るのではなく「選ぶ」視点が重要です。何に費用をかけ、どこを効率化するかを見極めることで、無理のない範囲で賢く予算を調整できますよ。

コツ1:必要なページ・機能を明確にする

WEBサイトを依頼する際に、もっとも重要なのが「必要な要素を整理して伝えること」です。目的に対して必要以上のページ構成や機能を追加してしまうと、それだけ費用は膨らみます。

やりたいことと実際に必要な機能を切り分けることで、無駄なコストを抑えることができますよ。具体的には、以下のような点を事前に洗い出しておくと効果的です。

- 必要なページ(トップページ、会社概要、お問い合わせ、実績紹介など)

- 絶対に必要な機能(お問い合わせフォーム、予約機能、ブログなど)

- 不要なページや今は使わない機能

制作会社は、ヒアリングをもとに最適な構成を提案してくれますが、発注者側で方針が明確でないと、過剰な提案になることもあります。要望があいまいだと、想定以上の機能や構成が追加され、当初の予算をオーバーすることにもつながります。

その結果、初期見積もりから大幅に上がってしまうリスクがあるため、事前の準備が費用対策の第一歩となります。

コツ2:テンプレートデザインを上手に使う

「デザインはオリジナルでなければならない」というこだわりがない場合、既存テンプレートを活用することで大幅にコストを抑えられます。テンプレートとは、すでに完成されたレイアウトやパーツが用意されているもので、それをベースに自社用にカスタマイズする手法です。

最近では、プロ仕様に近い高品質なテンプレートも多く登場しており、使い方次第で十分に洗練されたサイトを作ることが可能です。特に中小企業や個人事業主にとっては、導入しやすく、短納期にも対応できる点が大きなメリットです。

テンプレート活用のメリットは以下のとおりです。

- ゼロから作る必要がないため、デザイン工数が削減される

- スマ-トフォン対応やSEO設定などがすでに整っているものも多い

- 複数のデザインから選べるため、完成イメージが湧きやすい

例えば、WordPressには無料・有料のテーマが多数存在し、これらを使えば5万円前後でデザイン面を整えることも可能です。

多くの制作会社でも、テンプレートをベースにしたプランが用意されており、コストと品質のバランスをとる手段として重宝されています。

ただし、テンプレートには限界もあります。細かな要望やブランド表現を重視する場合は、部分的にカスタマイズが必要となる点も押さえておきましょう。

コツ3:自社でできる工程は内製化する

WEB制作は複数の工程から成り立っており、一部を内製化することで外注費を下げることが可能です。事前に「どこまで自社で対応できるか」を明確にしておくと、予算調整の選択肢が広がります。

特に、文章や写真などの素材は、社内に詳しい人がいれば十分対応できることも多く、コスト削減の効果が大きいポイントです。

自社のスタッフがサービス内容を説明できる場合、プロに依頼するよりもリアリティのある原稿が作れるというメリットもあります。代表的な内製化の対象は以下のような作業です。

| 工程 | 自社で対応しやすい内容 |

| テキスト原稿 | 会社概要、サービス内容、スタッフ紹介など |

| 写真素材 | 社内撮影や過去の素材を活用 |

| 構成案 | ページに掲載したい情報のリストアップ |

| 運用更新 | ブログ更新や画像差し替え |

| 工程 | 自社で対応しやすい内容 |

| テキスト原稿 | 会社概要、サービス内容、スタッフ紹介など |

| 写真素材 | 社内撮影や過去の素材を活用 |

| 構成案 | ページに掲載したい情報のリストアップ |

| 運用更新 | ブログ更新や画像差し替え |

すべてを任せたい場合は費用が高くなりがちですが、「最低限の素材はこちらで用意します」と伝えることで、5万〜10万円程度の削減につながるケースもあります。

また、事前に共有すべき内容が整理されていれば、制作側もスムーズに作業が進めやすく、納期短縮にもつながります。ただし、内製に時間がかかって全体のスケジュールが遅れるリスクもあるため、余裕のある範囲で無理なくおこなうことが重要です。

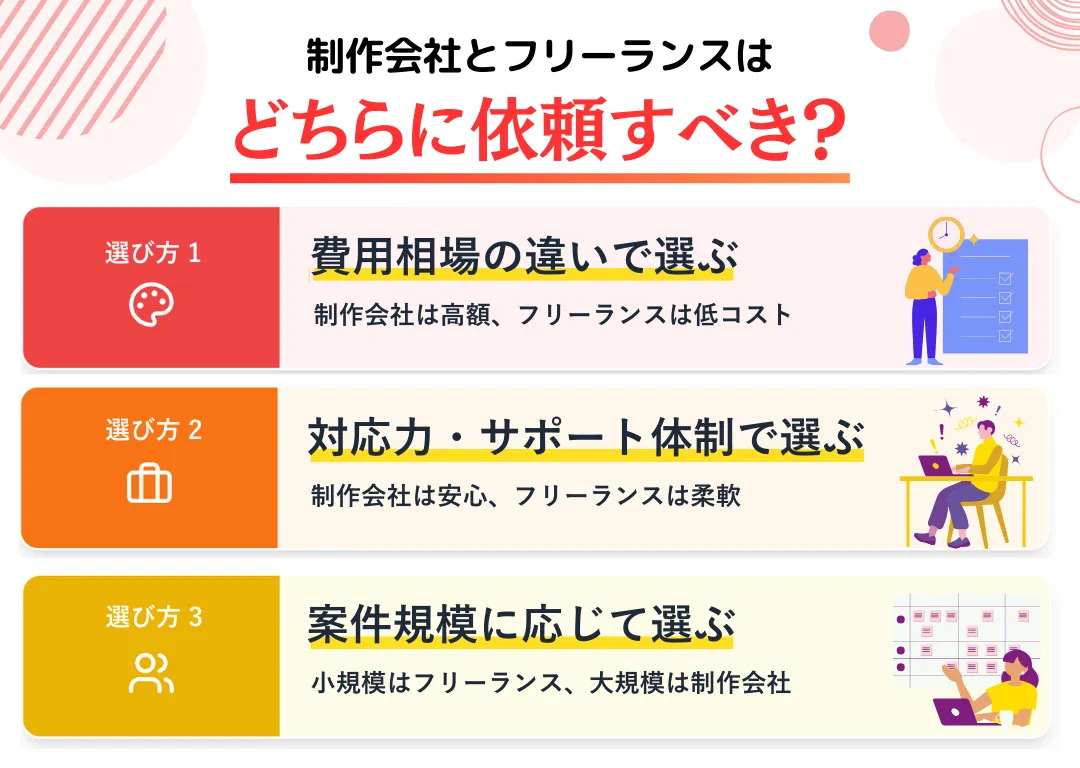

制作会社とフリーランス、どちらに依頼すべき?

WEBデザインを外注する際、「制作会社に頼むべきか、フリーランスに頼むべきか」で迷う方も多いでしょう。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の課題や目的に応じた選択が求められます。

本章では、依頼先の選び方として以下の3つの視点から比較していきます。

- 費用相場の違いで選ぶ

- 対応力・サポート体制で選ぶ

- 案件規模に応じて選ぶ

WEBデザインの成果を最大化するには、自社の状況や目的に合った依頼先を選ぶことが何より重要です。

「費用」「体制」「スキル」のバランスを見極めることで、無駄なコストやトラブルを避け、スムーズな制作進行が実現しやすくなります。

選定前に、自社のリソースや関与度合いも一度見直しておくと判断がしやすくなりますよ。

選び方1:費用相場の違いで選ぶ

制作会社とフリーランスでは、依頼にかかる費用感に大きな差が見られます。

制作会社は、組織体制や品質保証が整っている分、料金が高めに設定される傾向です。

一方、フリーランスは人件費や中間コストを抑えられるため、同じ内容でも比較的リーズナブルに依頼できる場合があります。

| 依頼先 | 費用相場 | 特徴 |

| 制作会社 | 約50万円〜100万円以上 | 複数人の体制で対応、品質・保証面が安心 |

| フリーランス | 約20万円〜60万円前後 | コストは抑えやすいが、個人のスキルに依存 |

| 依頼先 | 費用相場 | 特徴 |

| 制作会社 | 約50万円〜100万円以上 | 複数人の体制で対応、品質・保証面が安心 |

| フリーランス | 約20万円〜60万円前後 | コストは抑えやすいが、個人のスキルに依存 |

見積もりを比較する際は、制作会社とフリーランスそれぞれの提案内容を丁寧に見比べることが重要です。

同じような価格帯でも、対応範囲やサポート体制、修正対応の柔軟さなどに大きな違いが出ることがあります。

ただし、単純に「安いからフリーランスを選ぶ」のは避けるべきです。

案件の内容や求めるクオリティによっては、結果的に修正やトラブルでコストが増えるリスクもあるため、費用だけでなく全体のバランスで判断することが重要です。

選び方2:対応力・サポート体制で選ぶ

制作会社はチーム体制で動くため、進行管理やサポート体制が整っているのが強みです。

ディレクター、デザイナー、コーダーなどが役割分担されているため、対応のスピードや精度が安定しています。

ヒアリングから納品まで一貫して対応してくれるため、初めての依頼でも安心して進めやすい点がメリットです。

一方、フリーランスは一人で複数の業務を担うため、柔軟性がある反面、リソース面では不安が残ることもあります。

スケジュールに余裕がある案件や、軽微な修正が多く発生しそうな場合は、対応スピードの観点で注意が必要です。

| 比較項目 | 制作会社 | フリーランス |

| 進行管理 | 専任ディレクターが管理 | 自分で対応してもらう |

| 修正対応 | 明確な範囲・回数設定あり | 契約ごとに個別対応 |

| 問い合わせ | 平日対応や緊急対応が可能 | スケジュール次第で遅れることも |

| 比較項目 | 制作会社 | フリーランス |

| 進行管理 | 専任ディレクターが管理 | 自分で対応してもらう |

| 修正対応 | 明確な範囲・回数設定あり | 契約ごとに個別対応 |

| 問い合わせ | 平日対応や緊急対応が可能 | スケジュール次第で遅れることも |

とくにスケジュールがタイトな案件や、複数関係者が関わるプロジェクトでは、制作会社のほうがトラブルを回避しやすい傾向にあります。

「納期厳守」「クオリティ担保」が最優先の方は、体制の整った依頼先を選ぶのが安全です。

選び方3:案件規模に応じて選ぶ

WEBデザインの依頼先は、案件の規模や目的によって選ぶのが最適です。

すべての案件において制作会社がベスト、あるいはフリーランスがベストというわけではなく、プロジェクトの規模感や求める成果に応じた使い分けが大切です。

| 案件の種類 | おすすめの依頼先 | 理由 |

| 小規模サイト(1〜3P) | フリーランス | コストパフォーマンス重視、柔軟な対応が可能 |

| 中規模サイト(5〜10P) | 制作会社または経験豊富なフリーランス | バランスを見て選択 |

| 大規模サイト(10P以上) | 制作会社 | チーム体制で品質・進行管理が安定 |

| 案件の種類 | おすすめの依頼先 | 理由 |

| 小規模サイト(1〜3P) | フリーランス | コストパフォーマンス重視、柔軟な対応が可能 |

| 中規模サイト(5〜10P) | 制作会社または経験豊富なフリーランス | バランスを見て選択 |

| 大規模サイト(10P以上) | 制作会社 | チーム体制で品質・進行管理が安定 |

また、ブランディングが重視されるケースや、SNS連携、SEO対策、保守まで一貫したサポートが必要な場合は、制作会社のほうが信頼性が高いです。

チームで分業できるため、対応スピードも一定で、クライアントとのやり取りも円滑に進みます。

逆に、LP(ランディングページ)や短納期のキャンペーンページなど、「スピード×費用」が重視されるケースでは、フリーランスのほうが柔軟に対応してくれる場合もあります。

「どこに重きを置くか?」を明確にすると、より適切な依頼先を選ぶ判断材料になりますよ。

まとめ:WEBデザイン相場を理解して、無駄なく賢く外注しよう

WEBデザインの費用は、目的や仕様によって大きく異なります。

だからこそ、相場感を正しく理解し、依頼内容を整理したうえで外注することが、コストを抑えつつ納得のいく成果につなげる第一歩です。WEBデザインの費用相場は以下のとおりです。

- コーポレートサイト・・・40万〜100万円前後

- 採用サイト・・・50万〜120万円前後

- メディアサイト・・・60万〜200万円前後

- ECサイト・・・70万〜300万円前後

- ランディングページ・・・6万〜20万円前後

- トップページ・・・5万〜13万円前後

- 下層ページ・・・2万〜7万円前後

- 派生ページ・・・1万〜3.5万円前後

- 企画・構成・・・5万〜20万円前後

- デザイン制作・・・8万〜30万円前後

- コーディング・・・3万〜15万円前後

しかし上記はあくまでも目安で、費用は大きく変わる可能性もあります。

- スマ-トフォン・タブレット対応の有無と対応範囲

- WordPressなど管理画面機能の有無

- 修正対応の回数と納期スケジュール

- アニメーションやオリジナルデザインの有無

- ディレクションや企画提案の対応範囲

「相場より高い」と感じた場合は、どこにコストがかかっているのかを確認してみましょう。

納得できる理由があるかどうかが、見極めのポイントになります。また、予算を意識しながらも、クオリティを下げないために意識したい工夫はこちらです。

- 必要なページ・機能を明確にする

- テンプレートデザインを上手に使う

- 自社でできる工程は内製化する

すべてを外注する必要はありません。できるところは自社対応に切り替えるだけでも、数万円〜十数万円の節約につながります。

WEB制作は、単なる「見た目を整える作業」ではなく、情報設計・ユーザー導線・ブランディングなど、さまざまな視点が絡むプロジェクトです。

相場を知ることで冷静に判断できるようになり、パートナー選びや見積もり内容にも自信を持って向き合えるようになりますよ。

あなたのWEBサイト制作が、無駄なくスムーズに進み、思い描いた成果につながりますように。

参考:ECビジネスのモデルケースとECサイト立ち上げ方法|boutiquestar

あわせて読みたい:採用サイト制作にかかる費用はどれくらい?料金相場と見積もり確認のポイント|採用おむすび